Certi miti, si sa, sono duri a morire. Certi altri, tuttavia, sono orchestrati ad arte per scaricare le colpe di un fenomeno verso qualcosa di inafferrabile, vago, evanescente o comunque molto lontano. In questo modo, il colpevole resta celato dietro una misteriosa cortina di fumo, nella speranza di farla franca.

È il caso della drammatica situazione dei salari in Italia che viene attribuita, ormai da decenni dai liberisti di varia risma, alla stagnazione della produttività del lavoro. E a seguire una serie di argomentazioni cervellotiche per andare alla ricerca del perché mai la produttività in Italia non cresca in maniera sufficiente da far (automaticamente) crescere anche i salari reali.

L’ultima strombazzata in tal senso arriva dal solito Osservatorio sui Conti Pubblici con un articolo a firma di Giampaolo Galli e Fabio Martino che, alla domanda sul perché le retribuzioni in Italia siano così basse risponde con una certa sicumera: “La spiegazione più convincente è la stagnazione della produttività che induce le imprese a opporre resistenza alle richieste di aumenti”. E ancora: “Il nodo centrale resta dunque la produttività: senza un suo rafforzamento, lo spazio per aumenti retributivi elevati e duraturi rimane strutturalmente limitato.”

L’Osservatorio, dicevamo, non è nuovo a queste uscite. Carlo Cottarelli, senior economist dell’Osservatorio, sul tema si era già espresso, ed aveva già raccolto la nostra attenzione critica. All’ennesima uscita del genere, tuttavia, la buona fede non è più una scusa e, anzi, ci viene in mente la versione latina della famosa favola del lupo e l’agnello che ammonisce: “questa favola è scritta per gli uomini che opprimono gli innocenti con falsi pretesti”.

L’argomentazione, questa volta, sembra essere in apparenza più articolata, tira in ballo il ruolo dei sindacati, e quindi merita di essere analizzata con attenzione.

Innanzitutto, che cos’è la produttività del lavoro? La produttività del lavoro è il rapporto tra il valore aggiunto e un’unità di misura del lavoro (cioè le ore lavorate o il numero di lavoratori). Ci dice, per farla semplice, quant’è il valore del prodotto che possa essere attribuito a ciascuna unità di lavoro. Il valore aggiunto, cioè il valore “nuovo” che si genera ad ogni ciclo produttivo dopo che al valore del prodotto finale sono sottratti i costi dei beni intermedi, si dividerà per definizione tra i fattori della produzione, per semplicità tra salari e profitti. Questo vuol dire che, a parità di produttività, possiamo avere profitti per lavoratore più o meno alti e, viceversa, salari per lavoratore più o meno bassi.

D’altro canto, ogni incremento di produttività potrà andare a finire tutto ai profitti, tutto ai salari oppure essere suddiviso variabilmente tra i due aggregati sulla base dei rapporti di forza esistenti tra capitale e lavoro. A cosa serve, dunque, sostenere che il salario non cresce perché la produttività non cresce e quindi che il saggio del salario debba crescere al ritmo della produttività del lavoro? Serve a sostenere che il salario può crescere, ma solo a patto che non vengano intaccati i profitti. Serve ad occultare l’ovvietà sistematicamente sottaciuta nel dibattito economico contemporaneo: ovvero che a torta data, per far crescere i salari occorre far diminuire i profitti e viceversa.

L’insistenza sulla produttività del lavoro serve, dunque, in ultima istanza, a mantenere inalterate le quote distributive, vale a dire la quota del prodotto sociale di cui si appropriano i lavoratori e i capitalisti.

Ma allora, in questi anni di stagnazione della produttività cosa è successo alla distribuzione del reddito? I salari hanno tenuto almeno il passo della produttività e quindi le quote distributive sono rimaste stabili? Niente affatto. La quota salari, in Italia, è in caduta libera da più di un trentennio, anche con i bassissimi ritmi della produttività dagli anni 90 in poi.

Dunque, se anche fosse vero che per far crescere i salari bisognerebbe necessariamente far crescere la produttività, quello a cui abbiamo assistito è un sistematico e decennale rallentamento della crescita dei salari reali mentre, seppure a fatica e con a ritmi non particolarmente sostenuti, la produttività del lavoro cresceva. Peraltro va constatato come l’andamento stagnante della produttività del lavoro è a sua volta strettamente connesso con un modello economico incentrato su due pilastri: l’austerità della politica economica che comporta una cronica stagnazione degli investimenti (ivi compresi quelli ad alto contenuto tecnologico che aumentano la produttività del lavoro); e una domanda trainata in buona parte dalle esportazioni che basa la competitività delle merci sul contenimento del costo del lavoro, dunque su bassi salari interni associati a lavoro precario e discontinuo e lo speculare mancato investimento in innovazione e formazione dei lavoratori.

In definitiva, non soltanto la produttività del lavoro è comunque cresciuta più dei salari, non soltanto non è vero che i salari sono bassi perché la produttività è bassa, ma è semmai vero l’opposto: la produttività è bassa e cresce relativamente poco perché l’economia si struttura su un modello incentrato su bassi salari, lavoro precario e disinvestimento pubblico.

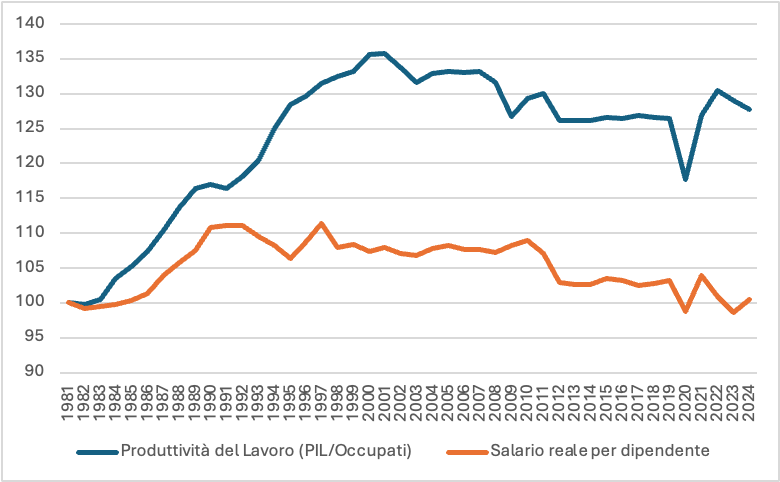

A questo punto lasciamo parlare anche i numeri. Come si evince dal grafico sottostante, rispetto al 1981 la produttività nel 2024 risulta del 27% più alta mentre il salario reale è praticamente allo stesso livello di allora. Il potere di acquisto dei lavoratori e delle lavoratrici, come il grafico mostra chiaramente, a partire dai primi anni ’90 non ha fatto atro che arretrare ritornando gradualmente fino ai suoi livelli degli inizi degli anni ’80. Ma il grafico segnala anche altre evidenze: la prima è che negli anni ’80, sia la produttività che i salari sono cresciuti, ma la prima a un ritmo chiaramente superiore. La seconda è che mentre la produttività continua a crescere fino al 2000 (+16.5% rispetto al 1991), i salari reali già segnano la prima caduta nel 1992 (-3.2%). La terza è che nel periodo tra la Grande Recessione e la crisi COVID (2010-2019), se è vero che la produttività si riduce del 2.16%, i salari reali cadono di più del doppio (-5.2%) e nel 2024 non sono ancora riusciti a recuperare i livelli pre-covid.

Quindi, se anche fosse vero – come sostengono gli autori – che una crescita della produttività renderebbe le imprese più inclini a garantire aumenti salariali, non si capirebbe come mai non abbiano quanto meno garantito una crescita dei salari sufficiente a tenere il passo della produttività.

La frase di Cottarelli, tuttavia, ha il merito di svelare l’arcano della distribuzione del reddito. Se le imprese “oppongono resistenza alle richieste di aumenti” vuol dire che tali aumenti non possono che derivare da richieste ancora più decise e da un livello del conflitto distributivo sostenuto e rafforzato dalle condizioni politiche, normative e istituzionali che lo rendano efficace, capace, cioè, di andare a prendere gli aumenti dai salari dalla sola cassa deputata a finanziarli, vale a dire i profitti dei capitalisti.

E, allora, se così è, vi è poco da complimentarsi, come pure fanno gli autori, con i sindacati meritevoli, a loro dire, di aver capito che senza crescita della produttività non vi può essere crescita dei salari a meno di non voler accettare aumenti della disoccupazione dovuti alla perdita della competitività delle merci e quindi a un calo delle esportazioni. Tale perdita di competitività, infatti, deriverebbe da un aumento dei prezzi praticato dalle imprese in risposta all’aumento dei salari e dunque, ancora una volta, alla volontà di tutelare i propri profitti e di continuare a puntare sui mercati esteri in presenza di un mercato interno fiaccato da austerità e bassi consumi, udite udite, colpa proprio dei bassi salari.

Ritorna allora, inesorabile, la cogenza: non vi è altro modo per alzare i salari, se non alzare i salari.